Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.

Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.La saison des vacances d’été bat son plein. Qui n’a pas envie de s’évader dans un village de montagne tranquille ou sur une plage isolée ? Mais s’y rendre en voiture, en train ou en avion aggrave les niveaux élevés de pollution sonore qui touchent des millions d’Européens sur tout le continent. Selon les dernières estimations de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), plus d’un citoyen de l’UE sur cinq est exposé à des niveaux de bruit ambiant chroniquement nocifs, et ce chiffre est plus élevé en zone urbaine. La principale source est le transport routier, en ville comme à la campagne, suivi par le rail et les aéroports. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indique que le bruit est la deuxième cause environnementale de problèmes de santé, juste après la mauvaise qualité de l’air.

La pollution sonore fait partie des objectifs niveau zéro de la Commission européenne. Il s’agit dans un premier temps de réduire de 30 % la part de personnes chroniquement gênées par le bruit des transports d’ici 2030, par rapport aux niveaux de 2017.

L’UE fixe des seuils de pollution sonore dans sa Directive sur le bruit dans l’environnement (END). Cependant, elle n’établit pas de limites de bruit ni ne prescrit de mesures que les gouvernements doivent inclure dans leurs plans d’action pour gérer le problème. Cette compétence relève des États membres.

Elle réglemente les émissions sonores à la source, par exemple en légiférant sur le niveau sonore autorisé des véhicules. Ces seuils se réfèrent à des niveaux d’exposition de 55 décibels (dB) ou plus pendant la période jour-soir-nuit (Lden) et de 50 dB la nuit (Lnight). 55 dB correspond à des sons modérés, équivalents à ceux d’une rue résidentielle ou d’une conversation normale.

Comment le bruit nous fait mal ?

Si 55 dB peuvent paraître peu, l’OMS avertit qu’une exposition chronique au bruit ambiant a des effets sur la santé physique et mentale. « Vivre dans une zone affectée par le bruit des transports est associé à un risque accru de développer divers problèmes de santé, notamment des troubles cardiovasculaires, métaboliques et mentaux », indiquait-elle en 2018.

Si les critères plus stricts de l’OMS (entre 45, 53 et 54 Lden pour le bruit des avions, des routes et des chemins de fer respectivement) sont appliqués à l’UE, le chiffre de 20 % de la population touchée – soit environ 106 millions de personnes – passe à plus de 30 %.

L’exposition prolongée contribue chaque année à 48 000 nouveaux cas de maladies cardiaques et à 12 000 décès prématurés en Europe. De plus, on estime que plus de 22 millions de personnes souffrent d’inconfort chronique sévère et que 6,5 millions souffrent de troubles du sommeil. Le bruit ambiant est également associé à des troubles cognitifs et mentaux. Le Dr María Ángeles Bonmatí, de la Société espagnole du sommeil (SES), explique que le bruit nocturne empêche la relaxation et la déconnexion nécessaires à l’endormissement. « Il peut nous réveiller brusquement ou nous maintenir dans des phases de sommeil superficiel, ce qui dégrade la qualité du sommeil en raison de modifications de sa structure : nous mettons plus de temps à nous endormir, nous nous réveillons plus tôt que nécessaire, ou nous passons moins de temps en sommeil profond et paradoxal », précise-t-elle.

Endurer du bruit pendant la journée est associé à une augmentation de la tension artérielle et du stress, ainsi qu’à une dégradation de l’humeur, ajoute-t-elle. Il est important que les gens comprennent l’importance du sommeil et du repos pour leurs voisins et, de plus, que les institutions protègent le bien rare qu’est le silence. Outre la santé humaine, le bruit environnemental a également des effets négatifs sur la faune terrestre et aquatique, provoquant des troubles du comportement, des difficultés de communication et une altération de la capacité de reproduction.

Qui fait tout ce bruit ?

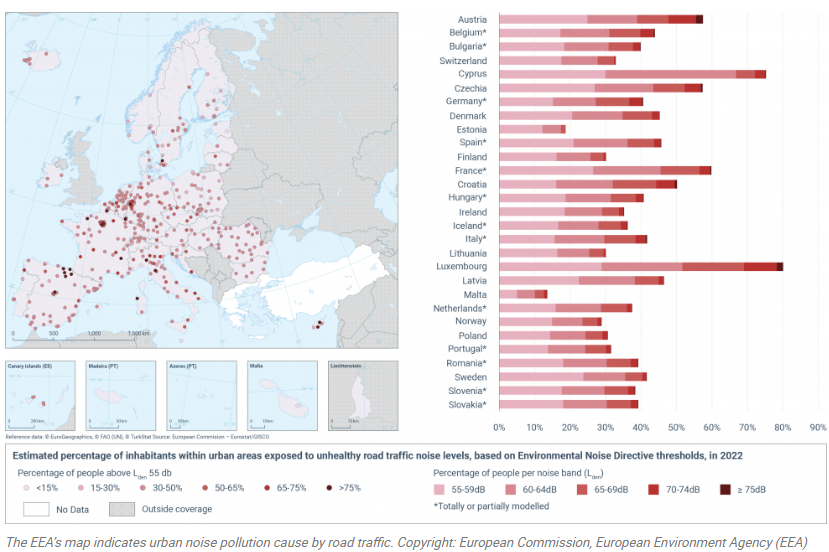

Le bruit des transports a été identifié comme le principal responsable, et le trafic routier est la principale source de pollution sonore. Dans une évaluation publiée en décembre dernier – basée sur les données de 2022 –, l’AEE a constaté une légère diminution de cette zone d’exposition, mais a averti que celle-ci pourrait être compensée par l’augmentation du nombre de personnes se déplaçant vers les zones urbaines et, par conséquent, par l’augmentation du trafic.

La baisse du bruit des avions constatée – probablement due à la pandémie de Covid-19 – a cependant été de courte durée : comme l’a indiqué Eurocontrol tout récemment, avec 37 000 vols les jours de pointe, le volume de trafic – et donc le bruit – est revenu à ses niveaux d’avant la pandémie. En France, le gouvernement a annoncé la semaine dernière avoir durci les conditions pour les vols de nuit à l’aéroport de Paris-Orly afin de réduire la pollution sonore, sans aller jusqu’à réduire le nombre de vols, comme le demandaient les écologistes et les riverains.

Parmi les nouvelles mesures figure « un couvre-feu partiel à partir de 22 h pour les avions les plus bruyants ; seuls les appareils les plus silencieux seront autorisés à atterrir et à décoller après 22 h », a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué. Afin de préserver le sommeil des riverains, le deuxième aéroport de France est également soumis à un couvre-feu strict entre 23 h 30 et 6 h.

Suite aux protestations prolongées des défenseurs de l’environnement et des habitants, le gouvernement a également annoncé un plan national visant à accroître l’utilisation d’aides à l’insonorisation autour des grands aéroports.

Chut!

Les efforts déployés en Europe sont inégaux et relèvent souvent des régions, voire des municipalités.

Les données de l’ISPRA, l’institut italien de recherche environnementale, montrent qu’une grande partie de la population est exposée à des niveaux de bruit supérieurs aux limites recommandées par l’OMS, aussi bien sur 24 heures que la nuit. Pourtant, plusieurs régions n’ont pas adopté de législation en la matière et moins des deux tiers des municipalités ont approuvé un outil de gestion de la pollution sonore.

En Espagne, environ 60 % de la population est exposée pendant la journée à des niveaux de bruit supérieurs à la limite de l’OMS, selon les données 2024 de la Société espagnole du sommeil (SES). Selon l’AEE, il est responsable de plus de 1 000 décès prématurés et de 4 000 hospitalisations par an.

Une partie de la pollution sonore peut également être imputable aux personnes : dans les quartiers historiques de Madrid, Barcelone et Valence, où de nombreux logements sont dépourvus de climatisation et où ouvrir les fenêtres est indispensable pour se rafraîchir, passer une bonne nuit de sommeil est impossible en été.

Les poursuites judiciaires contre ce vacarme s’étendent désormais bien au-delà des bars et ont vu fleurir des associations antibruit dans tout le pays. « La seule chose qui nous différencie des autres pays, c’est que nous sommes plus bruyants », écrivait récemment l’écrivain espagnol Ignacio Peyro dans le quotidien El País.

En Allemagne, plusieurs Länder ont appelé le gouvernement fédéral en 2023 à exiger des lois plus strictes contre le bruit de la circulation. Selon les statistiques de l’Office fédéral de l’environnement (UBA) de la même année, quelque 8,5 millions d’Allemands sont exposés à des niveaux de bruit nocifs pour la santé sur les seuls grands axes routiers, tandis que 6,4 millions souffrent du bruit du trafic ferroviaire.

Le groupe Action environnementale Allemagne (Deutsche Umwelthilfe) réclame une limitation de vitesse à 30 kilomètres par heure dans les zones habitées pour réduire efficacement le bruit routier.

Les niveaux de pollution sonore en Macédoine du Nord, pays candidat à l’adhésion à l’UE, se situent autour de la moyenne européenne, mais le pays est plus calme en termes de tourisme et de fréquentation que de nombreuses destinations prisées. Selon les statistiques du ministère de l’Intérieur, Ohrid, ville historique et station balnéaire très populaire, enregistre le plus grand nombre de signalements de nuisances sonores.

Mettre les boules Quies ?

Dans un rapport publié en janvier, la Cour des comptes européenne (CCE) a examiné de plus près les politiques de lutte contre la pollution de la Commission et l’a critiquée pour les lacunes et les retards dans l’évaluation et la déclaration des nuisances sonores par les États membres. « Nous considérons que l’absence d’objectifs de réduction du bruit au niveau de l’UE dissuade les États membres de prioriser les actions visant à réduire efficacement la pollution sonore », ont écrit les auditeurs.

Les villes ont eu du mal à prendre des mesures efficaces, en raison du manque de coordination entre les autorités, des doutes quant à l’efficacité des mesures et de la résistance des habitants, a ajouté la CCE. Elle a recommandé d’introduire des objectifs à l’échelle de l’UE dans la directive 2003/10/CE et d’aligner les objectifs d’exposition au bruit sur ceux recommandés par l’OMS d’ici 2029.

L’absence d’informations détaillées complique l’évaluation des progrès. À l’horizon 2030, l’AEE a indiqué dans son évaluation 2025 que l’objectif de réduction de 30 % du nombre de personnes affectées par le bruit des transports était « hors de portée ». Entre 2017 et 2022, le nombre de personnes exposées à des niveaux de bruit nocifs a diminué seulement de 2 %.

Cet article est publié deux fois par semaine. Son contenu est basé sur les informations des agences participant à l’ENR.