Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.

Have the article read by OpenAI (Beta). Please note that AI translations may take some time to process.Il y a 40 ans, par un jour de début d’été, des représentants des gouvernements belge, allemand, français, luxembourgeois et néerlandais se sont réunis sur un bateau dans une petite ville du Grand-Duché.

Le lieu, symbolique – sur la Moselle, au point de rencontre entre la France, le Luxembourg et l’Allemagne – était la ville de Schengen.

C’est là, le 14 juin 1985, qu’a été signé l’accord portant son nom. Ce document visait à supprimer progressivement les contrôles aux frontières entre les États membres de ce qui était alors la Communauté économique européenne, ouvrant ainsi la voie à la libre circulation des personnes. Il a été pleinement mis en œuvre en 1995, créant une zone de voyage sans passeport dans une grande partie de l’Europe.

Aujourd’hui, l’espace Schengen compte 29 pays : 25 sur les 27 de l’Union, plus l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. L’Irlande et Chypre sont les deux seuls membres du bloc à ne pas y avoir adhéré. Le premier, car il partage une zone de circulation commune avec le Royaume-Uni, ce qui créerait des difficultés aux frontières, tandis que le second est en cours d’intégration.

D’autres pays souhaitent également rejoindre le club. L’Albanie, par exemple, entretient une bonne coopération économique, politique et sécuritaire croissante avec la zone, bénéficiant de l’exemption de visa depuis 2010 et d’un fort soutien à ses aspirations d’intégration à l’UE et à Schengen.

Souvent décrit comme une pierre angulaire de l’intégration européenne, Schengen continue de bénéficier d’un fort soutien de l’opinion publique. Lors d’un sondage Eurobaromètre d’octobre 2024, 72 % des personnes interrogées l’ont identifié comme l’une des réalisations les plus importantes de l’Union. Cependant, 21 % des Européens déclarent ignorer complètement son existence, et ce chiffre atteint 50 % en Espagne.

Les avantages économiques

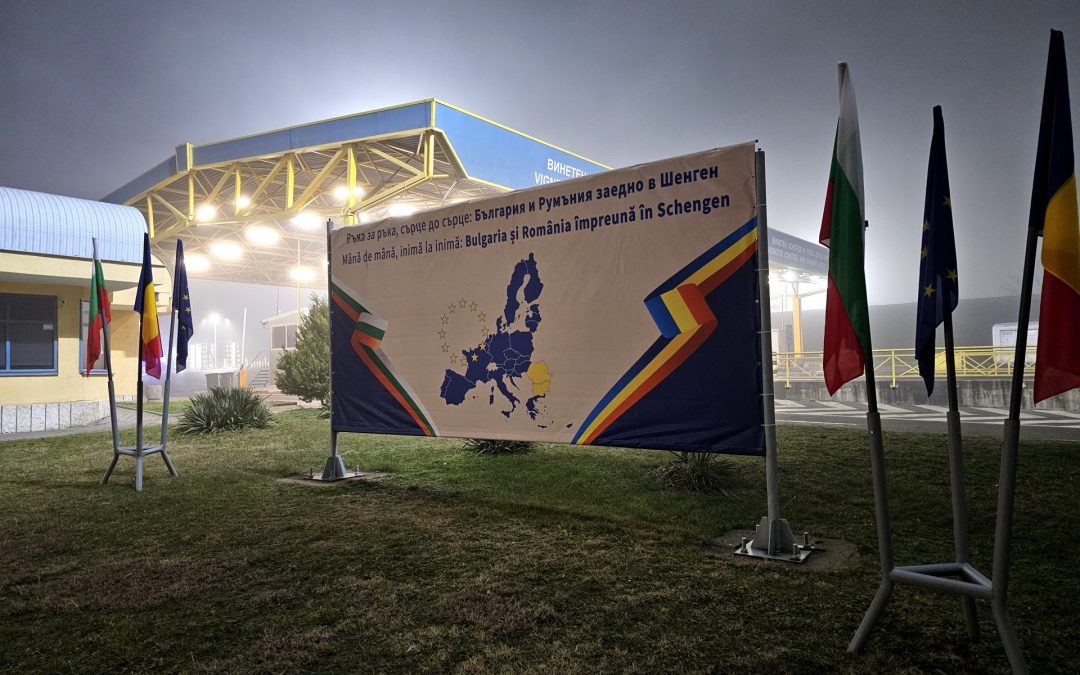

L’adhésion récente de la Roumanie et de la Bulgarie, en janvier 2025, le montre bien. Après des années de retard, les deux pays ont finalement rejoint la zone de libre circulation, initialement par voie aérienne et maritime, en mars 2024, ce qui a entraîné des retombées économiques notables.

Selon le ministre roumain des Finances, Tánczos Barna, cette étape a renforcé l’attrait de la Roumanie pour les investisseurs étrangers en accélérant la circulation des biens et des services. La suppression des vérifications aux frontières a simplifié la logistique, réduit les temps d’attente et les coûts, rendant le pays plus compétitif sur les marchés européens.

A Sofia, pour le Premier ministre de l’époque, Nikolaï Denkov, c’est le « plus grand succès de la diplomatie bulgare » depuis l’adhésion à l’UE en 2007.

Dimitar Dimitrov, directeur de la Chambre des transporteurs routiers bulgares, a souligné que les retards aux frontières avec la Roumanie avaient auparavant coûté au secteur environ 300 millions d’euros par an, avec des temps d’attente moyens de 10 à 15 heures. Au cours des trois premiers mois de l’année, le trafic entre les deux pays a considérablement augmenté. Quelque 160 000 voitures ont traversé la frontière, contre 128 000 au cours de la même période en 2024, selon l’Agence roumaine d’administration des routes.

Dimitrov a souligné que l’adhésion à Schengen renforce la valeur stratégique de la Bulgarie en tant que plaque tournante du transport entre la Turquie et l’UE, mais a également averti que la vétusté des infrastructures demeure un obstacle majeur.

La situation est similaire en Croatie, qui a rejoint l’espace en janvier 2023, avec un soutien quasi unanime des citoyens.

La suppression des filtrages aux frontières intérieures est extrêmement importante pour le tourisme, de nombreux vacanciers venant en Croatie en voiture. Les files d’attente de plusieurs kilomètres aux postes-frontières avec la Slovénie et la Hongrie ont disparu pendant les mois d’été, notamment en fin de semaine.

En voie d’érosion ?

Si l’espace Schengen présente nombre de bons côtés, il a également été confronté à des défis, notamment au cours de la dernière décennie.

De nombreux pays ont réintroduit des vérifications, généralement pour tenter de freiner l’immigration et le terrorisme. Pendant la pandémie de Covid-19, plusieurs ont également fermé temporairement leurs frontières.

En réponse aux attentats terroristes de novembre 2015, la France a rétabli des contrôles à ses frontières terrestres, maritimes et aériennes avec les autres pays de l’espace. Elle a depuis renouvelé ce dispositif tous les six mois, la dernière fois pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2025.

En 2015, l’Autriche a instauré des filtrages temporaires aux frontières avec la Slovénie et la Hongrie en réponse à des flux migratoires élevés. Ces mesures ont été reconduites à plusieurs reprises, entraînant des difficultés économiques et des répercussions pour les entreprises et les voyageurs transfrontaliers.

En octobre 2023, la Slovénie a imposé des contrôles à la frontière avec la Croatie qui avait rejoint l’espace Schengen moins d’un an auparavant, et avec la Hongrie. Cette décision a suivi le rétablissement par l’Italie de contrôles avec la Slovénie en raison de la dégradation de la situation au Moyen-Orient, de l’augmentation du nombre de migrants empruntant la route des Balkans et de préoccupations de sécurité nationale. Ces vérifications restent en vigueur entre la Slovénie, la Croatie, la Hongrie et l’Italie.

Un bref vent de panique a soufflé en Croatie, où l’on a redouté un retour aux anciennes pratiques lorsque la Slovénie a décidé d’introduire des vérifications aléatoires peu après l’adhésion du voisin à l’espace Schengen. Cependant, cette crainte s’est avérée infondée, aucun contrôle systématique n’étant effectué à chaque passager et à chaque arrêt de véhicule, si bien que la circulation continue plus ou moins sans entrave.

L’Union affirme que les contrôles temporaires sont autorisés « en cas de menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure » et qu’ils doivent être appliqués en dernier recours, dans des situations exceptionnelles.

Les gouvernements peuvent les introduire s’ils fournissent une justification valable et les prolonger tous les six mois, généralement jusqu’à deux ans. La justification doit ensuite être modifiée pour que le dispositif puisse être maintenu.

Actuellement, la Slovénie, l’Autriche, les Pays-Bas, le Danemark, la France, la Norvège, la Suède, l’Allemagne, la Bulgarie et l’Italie ont temporairement réintroduit des vérifications aux frontières dans une certaine mesure.

Le nouveau gouvernement allemand a renforcé les patrouilles aux frontières depuis son entrée en fonction le mois dernier, au grand dam de certains pays voisins.

« Nous devons éviter de recréer des frontières dans l’esprit des gens. Schengen doit perdurer », a déclaré Léon Gloden, ministre luxembourgeois de l’Intérieur, lors d’une réunion avec son homologue allemand fin mai.

La maire de Strasbourg et son homologue de Kehl, de l’autre côté du Rhin, en Allemagne, se sont plaints du renforcement des contrôles entre les deux villes dans une lettre de protestation adressée au chancelier allemand Friedrich Merz.

Ils affirment que cela nuit à la vie quotidienne et réduit la fréquentation de Kehl par les Strasbourgeois.

Au cours des dix dernières années, l’Allemagne a progressivement réintroduit des filtrages temporaires le long de toutes ses frontières terrestres afin de réduire l’immigration irrégulière.

Le nouveau gouvernement, investi le 6 mai, a depuis intensifié ces opérations et autorisé les gardes-frontières à refouler les demandeurs d’asile.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a critiqué cette mesure, d’autant plus que des milliers de migrants ont été refoulés depuis l’Allemagne. Il s’est engagé mercredi à renforcer les vérifications aux frontières de la Pologne avec les pays de l’UE, dont l’Allemagne, si la pression sur ces régions frontalières persiste.

Certains pays évitent d’instaurer des filtrages

Alors que la réintroduction temporaire des contrôles au sein de l’espace Schengen a connu une forte augmentation au cours de la dernière décennie, de nombreux pays ont résisté.

La Belgique les a rarement instaurés. En fait, elle ne l’a fait que pendant la pandémie de Covid-19, à l’hiver 2021. C’est révélateur, sachant que le pays, tout comme ses voisins, a subi de fortes pressions liées aux mouvements secondaires de migrants et aux incidents de sécurité, comme les attentats terroristes de 2016 à Bruxelles.

Lorsque la France, l’Allemagne ou les Pays-Bas ont réintroduit des contrôles, la Belgique a toujours défendu la libre circulation des marchandises et s’est efforcée de ne pas trop perturber les échanges commerciaux.

Le Portugal présente un cas similaire : hormis quelques événements majeurs, comme la visite du pape à Lisbonne en 2010, et la pandémie de Covid-19, il n’a pas rétabli de vérifications aux frontières. L’opinion publique portugaise est restée largement favorable à l’adhésion à Schengen, la considérant comme un symbole de l’intégration européenne et de la liberté de circulation, tout en étant de plus en plus consciente des défis que cela implique en matière de sécurité et d’immigration.

L’évolution de l’attitude de certains pays à l’égard de l’espace Schengen n’a pas échappé à la direction d’un musée qui lui est consacré, dans la ville luxembourgeoise où tout a commencé.

L’établissement rénové rouvrira ses portes samedi pour se joindre à la célébration du 40e anniversaire de Schengen dans sa ville d’origine.

Beaucoup de choses ont changé depuis son ouverture en 2010, remarque la directrice du musée, Martina Kneip.

« À l’époque, l’ouverture des frontières était véritablement célébrée, dit-elle. Avec la Covid-19 et la crise des réfugiés, le cri soudain a été : Schengen est mort et plus personne n’en veut, c’est Schengen qui est responsable de tout. »

Le musée souhaitait répondre à ce changement d’opinion, et c’est l’une des raisons pour lesquelles une rénovation a été envisagée.

Lors d’une visite, chacun peut constater par lui-même « la valeur et le sens de l’idée de Schengen », espère Michel Gloden, maire de la ville. « Nous avons réussi à abolir les frontières entre les pays, et les frontières ne doivent plus jamais réapparaître dans l’esprit des gens. »

Cet article est publié deux fois par semaine. Le contenu est basé sur les informations des agences participant à l’ENR